陈佳洱:坚守家国情怀,勇攀核物理的高峰

1953年,陈佳洱(左)正在与他的老师朱光亚进行原子物理课程口试

(图片来源:中国科学院院士文库)

1.缘结核物理

我最开始在大连大学工学院读书,1952年院系调整,从大连大学转到了东北人民大学(现吉林大学)物理系。给我上原子物理课的老师,是著名科学家、“两弹元勋”朱光亚先生。朱光亚先生是西南联大的学生,曾在美国密歇根大学留学,中华人民共和国成立后,他毅然回国。朱光亚先生讲课讲得非常好,他对上课非常用心,讲一节课,备课可能要备一周。他不是简单地讲一下原理,而是详细介绍原理背后的故事,比如黑体辐射,为什么当时的理论跟实验事实不符?当时有几种假设?物理大师最后是怎么解决的?他像讲故事那样讲给我们听,所以我们都非常喜欢听他的课。加上他在朝鲜战场上立过功、得过军功章,在我们眼里他是英雄。

后来写毕业论文时,我就选了朱光亚先生做导师。他给我出了一个题目:探测β射线的核子计数管。他对我要求非常严格,我每周都要把阅读文献的笔记交给他来批阅。理解得不深或错误的地方,他都要画出来,帮我纠正。在他的教导下,我成功做出了我们国家第一个测量β射线的核子计数管。

1955年1月15日,毛泽东主席主持召开中共中央书记处扩大会议,讨论决定在我国建立并发展原子能工业。发展原子能事业需要人才,所以周总理专门批示教育部在北京大学建立原子能人才培养基地。为此,教育部让北京大学依托中国科学院近代物理研究所建立了一个物理研究室,并从各地抽调一批著名核物理学家来参与筹建工作,其中就有朱光亚先生。朱先生到了物理研究室以后,第一个想到的就是我,他指导过我的毕业论文,知道我很努力,所以就把我也调到物理研究室工作。

1955年5月底,我来到了物理研究室当助教。那时候,我得知要来北京大学,非常高兴,因为我一直对北京大学很向往,但是这个物理研究室虽然行政上属于北京大学,办公地址却在中国科学院近代物理研究所内。那时候研究室刚刚创建,就在近代物理研究所所长钱三强先生的办公室306房间办公,在研究所内的代号是物理六组。

2.从零起步,培养人才

物理研究室最开始只有6个人,我是其中最年轻、资历最浅的,我去报到的时候只有21岁。我入职后第一项任务是招生。培养优秀人才,首先当然要招好学生。1955年夏,我奔赴各地招生,去了武汉大学、复旦大学等学校。到了有关学校,我直接拿出周总理给教育部的批示给他们看。那时全国一盘棋,他们也十分重视,把最好的学生推荐给我。我又专门找他们的团总支书记把关,看这些同学是不是思想品质、学习成绩都是最好的。我们预计的目标是招100名学生,结果最后只招收了99名。

有了学生,还缺上课、做实验的场所。当时钱三强先生是中国科学院的副院长,他就把中国科学院化学研究所的二层整层调整出来给我们做教室和实验室,一切就绪后,就开始上课了。胡济民先生讲核理论,虞福春先生讲原子核实验方法,卢鹤绂先生讲加速器和反应堆,朱光亚先生讲核能谱。几位教授负责讲课,我则负责带刚毕业的几位助教把核物理实验排出来。可是这些实验我也没做过,不知道该怎么排。后来虞福春先生找来一本英文的《实验原子核物理》,我就参考这本书选了8个实验,跟朱老师商量,确定下来后开始排实验。

排实验的过程中,我与同事们发现,几乎每个实验都需要计数管。为此我专门成立了一个计数管车间,研制α计数管、β计数管和γ计数管。γ计数管最好做,带有薄膜的β计数管是我做的毕业论文,也没有问题。最难的就是α计数管,因为α射线射程很短,要非常薄的薄膜才能穿透。可是这样薄的膜一抽真空,就被大气压压碎了。我好不容易想了个办法,就是在β计数管的薄膜上,开一个小洞,把更薄的云母膜粘在上面,让α射线通过小洞进去,这样总算把国内第一个α计数管做出来了。

每天我要管计数管车间,又要排实验,工作量很大。为此,我把一张床搬到实验室,每天工作到半夜3~4点钟,实在困了,就到床上眯一会,醒了起来接着工作。做实验中,朱光亚先生对我的指导最多。记得有一次我设计了一个电路用以检测我做的计数管的“死时间”特性,用示波器把这个时间显示出来。我正在观看示波器上的波形时,忽然听到后面有人讲:“这个波形很漂亮嘛!”回头一看是朱老师站在我身后。他的一句夸赞让我备受鼓舞,感觉浑身所有的疲劳都化解了。我花了10个月的时间把8个实验排了出来。朱光亚、虞福春等先生看了以后觉得很满意,认为符合教学大纲要求。

培养核物理人才这件事需要保密,因为我们的信箱是546信箱,所以我们对外都讲我们是在546信箱工作。我的家里也一样,他们都不知道我在做什么,以为我每天可以欣赏北京大学的湖光塔影。其实我工作非常忙,都在中国科学院化学研究所的楼里,根本没有时间到北大校园里看看。

当时学校对我们的工作非常重视,时任校党委书记江隆基专门来看望我们。他对我们说,人类对原子能的发现,在某种意义上讲,比发现火还重要。原子能的应用是划时代的伟大成就,他鼓励我们一定把核物理和核科学的教学、研究搞好。大家听了非常受鼓舞。

国家对我们也特别支持,除了教育部,国务院三办即后来的二机部,也对我们予以大力支持,所以我们不缺经费。只要有需要的设备,我们就去采购,北京市能够采购就在北京市采购,不能采购就到教育部请他们订货。后来,教育部在化学所旁边把技术物理楼建起来了,我们也有了自己的大楼。

尽管是从零做起,但是应该说我们的工作取得了不少成效,招来的第一批99个学生里,后来出了6位院士。北京大学物理研究室为国家培养了一大批核科学人才。

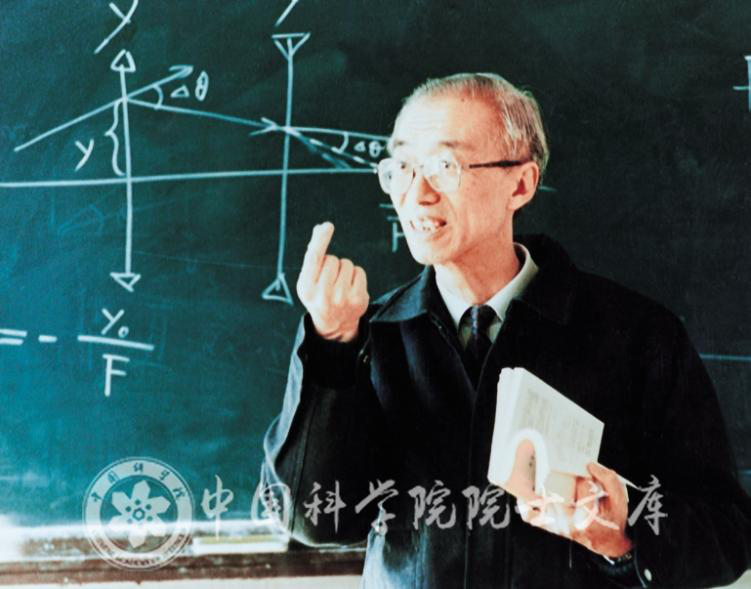

陈佳洱在给学生上课(图片来源:中国科学院院士文库)

3.筚路蓝缕,钻研加速器

原子能事业的发展离不开反应堆、加速器等重大设施,要开展教学和研究,也离不开加速器。为此,胡济民先生带队到莫斯科去考察加速器。苏联教育部建议我们引进比较便宜的电子感应加速器,于是我们就从苏联引进了25 MeV(兆电子伏)电子感应加速器。设备运到北京后,组织上调我去当加速器教研室的主任,让我负责安装、调试这台电子感应加速器。后来清华大学也进口了一台,我们比清华早2个月调试出来。但是当我们真的用它来做实验研究时,才发现这台加速器原来不是用来做核反应研究的,而是做探伤用的。它的能量达不到光核反应巨共振的峰值,不能满足我们研究的要求。于是,我和一些年轻的老师、学生一起钻研,对照这个加速器,照猫画虎地自主研制出一台能量达到30MeV的电子感应加速器,以满足我们科研的要求。

我们做出来以后,学校非常重视。我们的工作成了高校力争上游、追赶前沿的重要成果。1958年11月,团中央召开了全国第二次青年建设社会主义积极分子大会,来自全国各个战线的5000名青年代表出席这次大会,北京大学大概有4~5个人参加,我也被选为积极分子参加了大会,并获得了奖章。

同时,教育部在北京钢铁学院(现北京科技大学)专门找了几个房间把当时最前沿的一些科技成果包括我们的电子感应加速器进行展示,请领导来参观。那天正好我值班,刘少奇和王光美同志来参观了。王光美同志是学物理的,对物理装置比较感兴趣,她就问我这台加速器的原理是什么、怎么运作。我讲述以后,她再解释给刘少奇同志听,刘少奇也听得津津有味。

电子感应加速器可以满足一定的需求,但是一些更重要的反应,这个加速器做不了。我们觉得中国已经进入原子能时代了,也要紧跟国际最前沿,我就提出要做更先进的等时性回旋加速器。它的最高能量理论上可以比当时的加速器高100倍。怀揣着这个梦想,我开始了新的征程。

(节选自《科技导报》.2021,39(12):14-18)