干福熹:和玻璃打一辈子交道

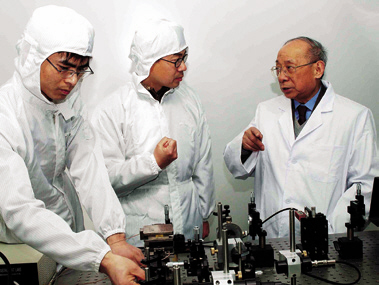

2002年10月,干福熹(右)在上海光学精密机械所高密度光存储实验室指导研究生

(图片来源:中国科学院院士文库)

50年风风雨雨,50年悲喜交集,在大半生的科学生涯中,我见证了祖国在光学玻璃和激光玻璃领域的起步和腾飞。人到中年,我选择了急流勇退,专心投入学术和技术研究。解读玻璃今生,追溯玻璃前世,我终于实现了自己的愿望。这辈子的选择,我从不后悔。

杨振宁两次访华,感叹中国激光发展快

1964年中央决定,调200人去上海,成立中国科学院上海光学精密机械研究所,到1966年,这个所已经发展成1400人,招了很多大学生,足见国家对发展激光是下了决心的。

“文革”前,出于种种考虑,光机所的门口没有挂牌。直到1974年,“上海光机所”终于对外公开了,公开后的第一件事便是迎来杨振宁第二次访华。当时,我正在“五七”干校劳动,上面特地把我调回来接待杨振宁。回到实验室,我一扫身上的尘土,立刻恢复了往日神采。我领他在所里参观,给他看我们自己做的实验,而且都是用国内的材料,特别是高功率激光装置,全都采用上海光机所自主研发的激光玻璃。杨振宁十分高兴,赞叹中国激光这几年发展得快。原来几年前,杨振宁来华参观,看了不少研究所、大学,却没有看见激光方面有什么发展,临走前,他就向中央反映了这个情况,他说,他在美国,见证了激光是20世纪发展的大事。可以说,前一次来,给杨振宁留下了负面的印象,但后一次,他十分欣慰地看到了我们国家科研学术活动办得有声有色。

1975年,美国科学家代表团巴顿一行来到中国考察,也由我负责接待,他们回去后,巴顿写了个访问报告寄给我看,里面提到了这样一句话:“中国的研究水平与美国顶多相差5年。”我回信说,其实不止,因为你看到的是最好的。

我为什么辞去行政领导工作

人要能上能下,失去的时间要抓紧补回来。我还是适合做学术工作,这是我对自己的认识。

粉碎“四人帮”后,组织上委任我担当中国科学院上海分院和上海市科学院副院长,兼任上海光学精密机械研究所所长。那时,我一边继续自己的科研业务,一边负责落实拨乱反正政策、恢复国内外学术交流,每天忙得分身乏术。

1982年,科学春天的阳光普照大地。我主动向组织提出,想辞去包括分院副院长和所长在内的一切行政领导职务,以后也不再担任行政领导。这让许多人错愕,为什么我会在事业如日中天时辞职。我的理由有四点:首先,我认为自己并不适合做领导工作,我还是适合做学术工作,这是我对自己的认识。另外,一个人在领导岗位上时间长了可能会有问题,当时国家不正号召“能上能下”吗?“十年动乱”让我丧失了许多做科研工作的时间,我想加把劲弥补回来。同时,我也希望在科学界开创一些新的领域。第三,那时我才50多岁还年轻,想多留点时间精力在业务上发展,我希望写点文章留给后人。第四,我想带领和培养一批跨学科的有为青年。

经过两年的努力,1984年年底,领导终于同意了我的请求,卸任了一切行政领导工作和政治社会活动。如今25年过去了,我承担了有关光数字存储技术、红外光通信技术和光子学等的国家重点技术攻关的“七五”“八五”项目,中国科学院的“八五”“九五”重点研究项目以及国家自然科学基金会的重大项目和重点课题。建立了研究开发队伍和实验与中试基地,获得了国家自然科学三等奖、国家科技进步二等奖、中国科学院科学进步一等奖等。培养出近百位博士生,出版了有关玻璃方面的英文著作4本,编著中文著作6本。我对自己当初的决定丝毫不后悔,相反,我对实现了自己的愿望感到很满意。

科技考古:解读玻璃前世今生

研究了一辈子玻璃的今生,我也特别想追溯玻璃的前世,这成就了我最近7年多的研究方向——科技考古。区别于过去考古靠眼观手摸的方式,我始终认为要对现代文物建立数据库,以科技考古的积累实现科学鉴定,这是人文科学和自然科学的交叉融合。2003年初,我爱人病愈出院,开始漫长的治疗恢复的5年。“老伴老伴,老了要伴”,我要在家陪伴她,不能去参与具体的科研任务,于是我开始着手中国古代玻璃的研究。

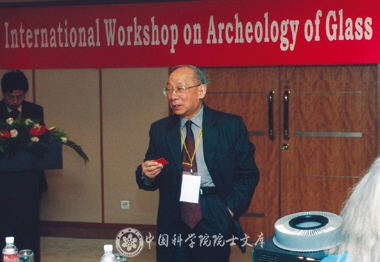

2005年4月,干福熹在上海主持国际玻璃考古研讨会

(图片来源:中国科学院院士文库)

玻璃在古代中国很早的史料中已有记载。如“璆琳琅玕”“琉琳”、“流离”等。汉代以后的有关史料常用琉璃、璧琉璃等称呼。中国境内最早的古玻璃,出土于新疆地区,早于中原地区的古玻璃近300年,而新疆又与中亚相邻,因此玻璃“外来说”较流行。一般认为,中国丝绸的外传代表了最早的中、外文化与技术交流,而古代玻璃技术的传入,也可能成为最早的见证。早期国内外文物和考古界认定,中国古代玻璃制品和技术是从西方经丝绸之路传入的。而我通过研究上世纪50年代以来出土的文物,提出了玻璃“自创说”。实际上,中国内地古代玻璃技术产生于公元前500年春秋末战国初期,化学成分是判断其历史和来源的主要手段。虽然古代西方制造玻璃的历史要比我们早,但其化学成分一直较单一,而中国从春秋到战国前期、战国到东汉、东汉到唐代、唐代到元代、元代到清代这6个不同历史时期,古玻璃化学成分有着较大差异。所以,这成为我们区别中西方玻璃的重要佐证。

在研究中,我发现从中国古代玻璃的发展历程,也可看到东、西文化和贸易的交流对我国古代玻璃物品和制造技术的影响。从东汉后,玻璃器皿大都从海外运来,从南方海口城市上岸而向北方传输。玻璃是易碎的物品,陆上丝绸之路上运输困难,因而也间接地刺激了海上丝绸之路的发展繁荣。“丝绸之路”在古代中外文化和技术交流中起了很重要的作用,这是众所周知的,可是大家也许并没想到,它在古代玻璃物品和技术的交流和传播上的作用也是十分有意义的。

玻璃的前世逐渐明晰,它的今生定会更加光彩!

(节选自《我的科学生涯》,2011年11月)