金国章:汗水 机遇 理念

2005年,金国章在研究植物河谷千金藤

(图片来源:中国科学院院士文库)

回顾自己50多年研究四氢原小檗碱同类物(THPBs)的科研生涯,可总结为:完成一个中药的科学研究范例、开拓一个研究领域、发现一种新型药理作用、提出“匹配治疗”的学术设想。为此,自己曾总结为“勤思豁达明理念,笃志力行促发展,探索开拓求创新”;也用“汗水、理念、机遇”来概括自己科研生涯的一个侧面。汗水表示辛勤劳动的一种精神意志;理念指科研思路的具体演绎,从模糊到清晰,成为一个追求目标和工作理念;机遇指客观所赋予的良机,也要依靠自己的智慧抓住它。

最重要的机遇,中药研究的成功范例

1952年我大学毕业后,被分配到中国科学院上海药物研究所工作。由于新中国要发展科学事业,药物研究所正在创建药理学实验室,需要科研人员。我有幸成为刚从美国回来报效祖国的丁光生教授的第一位助手,这是我的一个机遇,丁光生教授将我引进了药理学研究大门。1956年我又有机会,在从苏联回来报效祖国的胥彬教授指导下,承担著名镇痛中药延胡索有效组分的药理学研究。从此,步入神经药理学的研究领域。

这项任务是所长赵承嘏院士的长期渴望。他从1928年到1936年,经过艰辛的科研工作,分离获得10多种生物碱结晶品,并明确了它们的化学特性和化学结构。但是,哪些是有效成分,却缺乏系统性的科学论据,难以确定它们与镇痛效能的关系。希望通过这项研究工作解决这个学术问题。

经过8年多的精心研究和艰苦工作,阐明了1-THP是中药延胡索镇痛作用的主要有效成分,又找到新的药源罗通定,均被临床验证所确认。1-THP研究成果被誉为新中国成立以来。应用现代科学技术研究成功的第一个神经系统药物,也是科学整理中药取得成功的一个范例。后成为新药,列入国家药典,载入药理学教本中,沿用至今。

这是我生平最重要的机遇。该项工作曾作为建国10周年国庆献礼项目,我本人有幸参加首都的国庆观礼系列活动。这对年轻的我起到了极大的鼓舞作用,坚定了我一生的走向,激励了我对科研的追求。

学习和科研都要“知其然,知其所以然”

实际工作的锻炼,使我的学术思路大有长进。1960-1964年,我思索着两个重要的学术问题,可主导工作发展,提升学术水平。一是,我发现1-THP具有明显的“安定作用”,超越了中医药文献所有记载,也超越麻醉性镇痛剂吗啡的药理作用范畴,其实质又是什么?一是,1-THE镇痛作用性质显然不同于人们熟知的镇痛剂吗啡,那么1-THP的作用机制又是什么?这两者就是我今后想要回答的学术问题。

安定剂是上世纪50、60年代的前沿问题,是研究的新方向。氯丙嗪是第一个安定剂,是国际上化学治疗精神分裂症的起始点。然而,安定作用仅是表观现象,而不是它的神经药理作用机制。那么什么是安定剂的真正作用机制呢?当时国际上尚未有多巴胺受体的概念,正是当时国际神经药理学家探索的重要课题,我也在执著地探索中。

当时具有安定作用的药物,在国际上仅发现三种类型,1-THP是其中的一类。这意味着,研究1-THP 的安定作用机制,可以参与国际学术水平的竞争,是一个好机遇,能培养学术上竞争的胆略,反映年轻人的初生牛犊不怕虎的雄心壮志。不过很可惜,我中途必须停顿,接受国家更需要我完成的任务。时间一晃就是10多年,那时正是我年富力强的科研黄金时代。

1978年“科学的春天”来到了。我慎重权衡学术发展趋势和自己的工作优势,决定回归研究1-THP的安定作用机制。我特别珍惜这次机遇,经过研究较顺利地证明1-THP安定作用的实质就是多巴胺受体阻滞剂的作用。但是这个晚了10多年的结论与国际上其他科学家已阐明的安定作用机制的论点相符合。

常言道,科学创新只有第一,没有第二。然而,从另一个角度看,1-THP的多巴胺受体阻滞作用对科学整理中药延胡索的神经药理,具有关键性的意义,使它融入国际上多巴胺研究领域,成为发展、提高和再创良机的新起点。我从中看清了重要的意义,真是“失之东隅,收之桑榆”,这是科研工作中的乐事。

这项意外的“桑榆”工作有三个重要意义:首先,回答了1-THP的镇痛机理是由于它阻滞了脑内的多巴胺受体,通过下丘脑,增强内源性阿片肽的功能,并阻止痛觉信号从脊髓上传入脑,双管齐下,发挥 1-THP 的镇痛效应,作用温和,又不引起成瘾性的优点;其次,中药科学研究的核心是,明确有效组分的化学结构,1-THP 具备了这个条件;第三,研究1-THP安定作用的本质,使科学思维获得一次升华,即第一次实践了“知其然,还要知其所以然”的科学思维。这种思维,类似于西方学者对待科研问题常要问“为什么要做、怎么做、什么时间做”,成为我指导今后科研的工作理念。

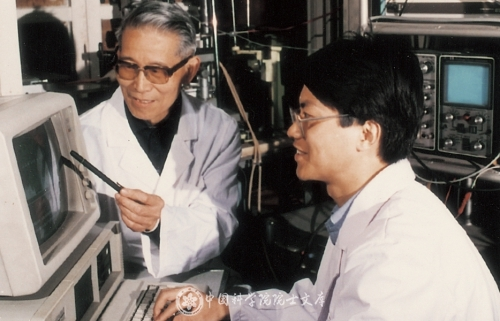

1989年,金国章(左)与研究生观察I-SPD的DI激动-D2阻滞双重新型药理作用

(图片来源:中国科学院院士文库)

逻辑思维与科研新发现

以1-THP的作用为源头,与化学家合作,开展构效关系研究(1981年),成功地开拓了四氢原小檗碱同类物(THPBs)作用于多巴胺受体的研究领域;从X光衍射和量子化学计算,确定THPBs左旋体的立体结构,并提出它们与多巴胺受体相结合的拓扑图。所中获得的作用规律性,可为我国数十种中药的合理应用提供科学依据;1987年,在国际上首次报道,从天然产物 THPBs中发现多巴胺受体阻滞剂,后获得法国和加拿大同行科学家证实和支持。

更有意义的是,从中发现左旋千金藤啶碱(1-SPD)对多巴胺受体既有激动又有阻滞的新型药理作用,曾暂称为“兼容作用”。这是特定试验条件下的偶然发现,令人惊奇而兴奋,应验了“新现象常在偶然中发现”的科学名言。但要搞清机理,却是相当困难的,国际学术会议交流中的许多权威学者也认为这是棘手而有意义的学术问题。我需要再一次遵循“知其然,还要知其所以然”的科学思维,从这种现象着手,搞清事物的作用本质。这一现象成为我再次实践科学思维的良机,为我提供了继续探索的空间。

我的科学人生只代表过去,并且真的非常非常渺小,一生的拼搏和成绩也好似一滴小雨点。我生长在钱塘江支流的源头处,由此联想到一滴小雨点流入小溪,汇入江河,最终归于大海。这个大海就是祖国和人民的事业。正如苏东坡所言,个人作用“渺沧海之一粟”而人民事业犹如“羡长江之无穷”。我的成绩只是一滴雨点而已。

(节选自《我的科学生涯》,2011年11月)