黄克智:我的学术人生

黄克智(左1)与同事讨论材料性质实验

(图片来源:中国科学院院士文库)

我大学毕业已经70年,有69年是在清华大学的讲台上或者办公室里度过的。

70年来,值得欣慰的是我没有浪费过时间,我把点滴时间积累起来做出丰富的成果。回想起来,我这一辈子做了两件事情,一个是教学,还有一个是科研。我的做人原则也是两点,第一是一切目标都要符合国家的需求;第二是在学术上必须要创新,要跟上世界的先进水平。

1952年,我清华大学研究生毕业后留校,1953年入党,1955年国家派出第一批高校教师去前苏联进修,我是其中之一,清华的5名中有4位都是已经很有成就的老教授,只有我还是一个20多岁的青年讲师。记得那一天在出发点前门车站,有人指着我问同行的杨曾艺老教授“你的儿子跟你同行?”,可见当时我是一个多么不起眼的小伙子。在莫斯科大学拉波特诺夫院士亲自指导下,我勤奋努力学习,成绩比较好,导师提出让我争取答辩博士学位。当时前苏联的博士学位是非常难的,跟法国的国家博士学位相当,在此之前我国只有清华的高景德校长一个人曾经获得过这种荣幸。经过国内学校的同意和批准,我就更加夜以继日地努力为争取这个目标而奋斗。正当我写完论文草稿,准备提出答辩申请的时候,国内在大跃进的形势下,解沛基书记代表学校电召我立即回国参加组建清华大学工程力学系——我们国家第一个工程力学系的工作。当时苏联导师和周围的同事都为我惋惜,连大使馆的负责同志都提出愿意帮我向国内学校申请延缓一个月,等答辩完了再回国。但是我想此时正是清华需要我的时候,祖国的号召,国家的需求,我是应该放在第一位的。于是我谢绝了他们的好意,决定立即起身回国,连跟我在国内的家人都没有商量过,我背着两麻袋的科技书和科技资料,乘六天六夜的火车回到了祖国,回到了清华大学。

回国后,我立即以忘我的热情投入到教学和科研工作当中,先后担任系的教学秘书和固体力学教研组副主任,在六、七年中开出了弹性力学、塑性力学、薄壁杆件、传热学与热应力、结构力学、薄壳理论等八门课程,并培养了一大批工程力学专业的本科毕业生和7名研究生,大家一起为我国第一个工程力学系的创建与发展打下了基础。

“文革”之后10年的政治动乱使得教师长期业务荒废,科学知识已经大大落后,教师们从农场回到学校后连新的文献都看不懂了。我就带领年轻教师一起学习追赶,我通过刻苦自学,给固体力学的中青年教师开了数理方程、张量分析、非线性连续介质力学、固体本构关系、断裂力学等新课,以提高教师自身的业务水平。从1977年开始,与力学系的教师余寿文一起建立了一个学习讨论班,每周一次,坚持到现在已经40年,讨论班也从最初的十几位同事交流学习断裂力学的新发展,成为现在的一个国际国内的学术交流论坛。这个讨论班对于我们以后的研究生培养和中青年教师的提高也发挥了重要的作用。经过十几年老一辈的辛勤付出,不但保住了力学系,还为今后的茁壮发展奠定了基础。

1978年清华大学建立了固体力学博士点,我也被批准为第一批博士生导师。从第二届开始,我还被学位委员会任命为全国力学学科评议组的召集人,连续担任三届一共15年。有人曾经问过我,你放弃即将到手的苏联博士学位后不后悔?我的回答是我本人并没有拿到过博士学位,国家却让我承担力学学科评议组的负责人15年,这就说明国家重视人才,国家没有忘记我,我还有什么可后悔的呢。

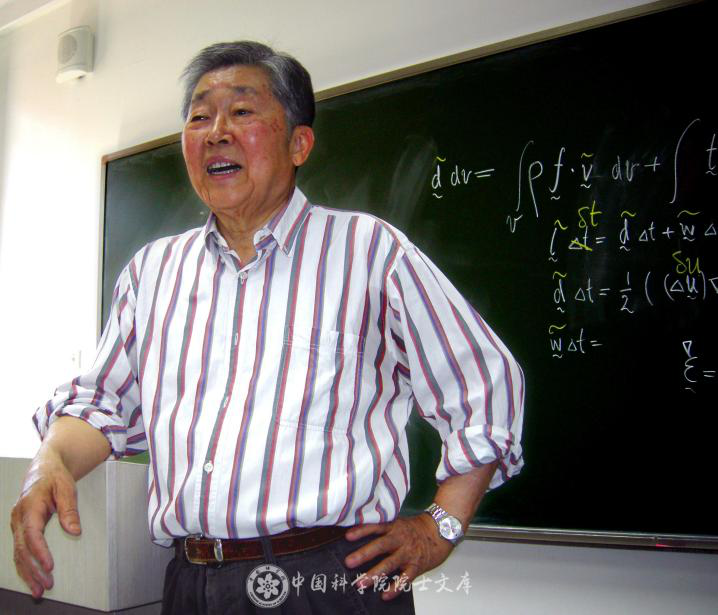

82岁的黄克智上讲台,风采熠熠

(图片来源:中国科学院院士文库)

下面我讲第二部分,关于我的教学。改革开放使知识分子迎来第二个春天,但是我自己已经年过半百,当时摆在我面前有两个选择,一个选择是,我已经快到退休年龄,轻轻松松再挨过几年,我就可以颐养天年了。要是这样的话,我努力了前半生却还没有为国家做贡献就告老了,这样我一生岂不是白活了。第二个选择,当时国家正处在百废待兴需要人才的关键时候,我应该加倍努力把失去的十几年时间赶回来,同时我一定要坚持锻炼延长生命,多出成果来弥补过去的损失。于是,我不容置疑地选择了用我的后半生为国家竭尽全力培养人才。

经过慎重考虑,我决定后半生的奋斗目标是:为清华的固体力学建立一个年轻化的强有力的团队来继承发展清华的力学专业。同时培养一批高质量的研究生,为建设祖国提供骨干人才。于是我们团结青年教师着重在三个方面搞团队的建设:一、重点培养现有的有发展前途的青年教师;二、动员留学生学成回来后报效祖国;三、选择本校培养的优秀毕业生留校工作。我们的方针是有发展前途的学生毕业以后,送他们出国深造几年以后回国发展。杨卫在美国布朗大学博士学位答辩会上当场宣布要回清华大学就职,获得满堂赞誉。还有郑泉水、刘彬、冯雪等。我还利用每次出国的机会,跟留学生进行交谈,介绍国内情况,表达国家对他们的需要,动员他们回来建设祖国,例如庄茁,方岱宁,还有陈常青,也是我们从兄弟学校接回来的。还有冯西桥就是清华自己土生土长的老师,是清华人。他们现在都是力学界的骨干,正在努力拼搏成长,他们的成就在座各位都清楚,我就不必再介绍了。

近几年,因为我年事已高,团队基本建立,我已经退出一线,潜心做我的研究工作。当年的青年现在都已经成长,经过他们的经营管理,清华的固体力学又掀起了第二个高潮,我们近几年引进了好几个优秀的年轻教师,他们绝大部分是千青、优青,我们称他们叫小老虎。总之,我的第一个目标已经基本上实现,目前的清华固体力学专业已经是一个老中青相结合、团结向上的力学团队。

我的另一个目标是培养高质量的博士生。1980年清华建立的固体力学博士点,是全国第一批博士点之一,在最早的三位博士生导师辛勤耕耘的基础上,经过12年的时间,形成了三个层次的博士生导师队伍。他们年富力强,构成了在振动力学、实验力学、塑性力学和破坏力学等学科方向的中坚力量。在建立起一个强有力的团队同时,青年教师迅速崛起,成为本学科清华跨世纪发展的主力。在1980到1992年这个阶段12年的时间,这个团队精心设计并开出了研究生专业课程26门,编著教科书22本,其中有4种获得国家级的优秀教材奖。生长出破坏理论、计算固体力学、结构弹塑性分析、机械振动与流固耦合、实验固体力学五个方向,在这个阶段固体力学学科一共授予了博士学位55人,硕士学位197人,博士后出站6人。他们中不少人在学科的基础研究与面向国民经济主战场的任务中都起了重要的作用,有的研究生还直接是国家自然科学奖的获奖人。博士生在获得学位以后,在教学、科研和国民经济各条战线上发挥着重要的作用。

科研的高水平,博士生培养的高水平这两者相互促进,得出的成果叫做《固体力学重点学科建设与高水平博士生规模培养》,这个成果在1993年获得全国普通高等学校唯一的工科特等奖。

在此基础上,经过第二代第三代青年教师的努力和发展,第二个成果——《研究生培养模式与实践》,获得2004年北京市优秀教学成果一等奖和2005年国家级教学成果二等奖。北京市教委组织的鉴定委员会认为,“本项目在博士生培养改革方面取得了突破性进展,成果属国内首创,达到了国际先进水平,本项目成果在全国同类学科或相关学科中具有榜样和示范作用”。

1990年以后的十几年期间,每年选出全国百篇优秀博士论文,至今为止力学学科一共选出过33篇。其中,清华的固体力学团队有13篇博士论文获得全国百篇优秀博士论文奖。有不少的高质量的文章在国际国内著名刊物上发表,那几只所谓的小老虎,个个都是千青或者优青,他们每年获得不少国际以及国家级的学术奖励。从1993年到2007年第二个阶段中,固体力学专业已经培养博士生172名,硕士生243名,博士后42名。最近10年,从2007到2017,第三阶段的成果我们还没有统计出来,我相信一定比以前更好。

固体力学专业自改革开放的30多年来,已经培养出上千名研究生,他们都属于目前我们国家科技教育界的骨干力量,为建设祖国发挥着重要的作用。至今为止我在清华的两大奋斗目标,可以说基本完成。

(节选自力学与实践.2018,40,(02):228-234)