甘子钊:温馨的回忆

与学生边走边聊的谢希德先生

(图片来源:中国科学院院士文库)

谢希德先生离开我们已二十一年(本文创作于2021年),今年适逢她百年诞辰。每当想起她,心中总是充满温馨。

她首先是一位深切关怀学生和同事的好老师

我大学本科并非半导体专业,谢先生在北京大学任教时,我未曾听过她的课,也未有交往。直到20世纪60年代初,我成为黄昆先生的研究生,才与谢先生相识。那时我患有较重的强直性脊柱炎,朋友们根据我的体型,给我起了个形象的绰号“β”。每次谢先生来北大见到我,总会关切地小声问:“你的‘β’怎么样了?不要大意啊!”有时还会告诉我一些她听来的治疗方法。当时黄昆先生的教学秘书韩汝琦同志患有严重哮喘,谢先生见到他也总要询问病情,劝他设法根治,不能总依赖喷雾器。这让我俩都感觉像是见到了家中长辈。

到了80年代,我与谢先生见面的机会多了起来。彼时她已是非常繁忙的领导干部,我也已是四十多岁的中年人,但她依然关心我的“β”,见面时常提醒我不要大意,要注意维持体型。那份关怀,始终如同长辈对待子弟一般,无微不至。

80年代,李政道先生推动了中美联合培养物理类研究生计划(CUSPEA),通过公派方式送出了数百名留学生。我当时也常协助李先生处理相关事务,但谢先生才是最为关心这些学生的人。每次聊起他们,谢先生对许多留学生的具体情况——尤其是那些取得较好成果的同学——包括姓名、学业、生活、身体,甚至有无异性朋友,都比我了解得更为详尽,说起来如数家珍。这常常让我感到,她真像一位心系整个“家族”子孙的老祖母,这份情怀与她作为重要城市党政领导的身份看似不甚协调,却更显其人格的可贵。

我记得有一次与谢先生谈起她平日不愿多提的往事——“文革”中她所受的冤屈。她痛苦地说:“唉,也怪我没有老曹(指谢先生爱人,曹天钦院士)那么坚强。那时老曹和我都被隔离了,看管我的人又说家里的保姆也被赶回了乡下。我就想着儿子,十二三岁的孩子,他吃什么?怎么过活?我就……一个女人,一个母亲,真难啊!”那次谈话后我思索良久,逐渐理解到:谢先生是一位博学的科学家,一位有强烈责任感且世事洞明、人情练达的学者,一位优秀的党的干部;但从本质上说,她更是一位秉承中华民族优秀文化传统的女性,一位好妻子、好母亲。她将一位好母亲的温情,不仅给予了家人,也给予了她的学生和同事。因此,无论身处何种职位,她首先是一位好老师,一位既诲人不倦又关怀备至的教师。

画鬼容易画人难

50年代末60年代初,正值粒子物理标准模型建立的时期,我当时是黄昆先生的研究生。和当时许多青年物理学者一样,我总觉得粒子物理才是物理学的“正统”,因而常在课余阅读场论和粒子物理的文献。细心的谢先生注意到了这一点。有一次闲谈中,她对我说,粒子物理确实有很大发展,但固体物理同样需要发展,有时甚至比粒子物理更难。她指出,固体物理有大量具体的实验事实和可开展的实验,积累远比高能物理丰富,要解释清楚这些细节非常困难,正所谓“画鬼容易画人难”。我知道谢先生在40年代后期曾师从Slater在麻省理工学院从事固体能带计算,深刻理解Slater自20年代起始终坚持对原子、分子、固体进行量子力学计算的“初心”。我当时就明白了她这番教导的良苦用心。

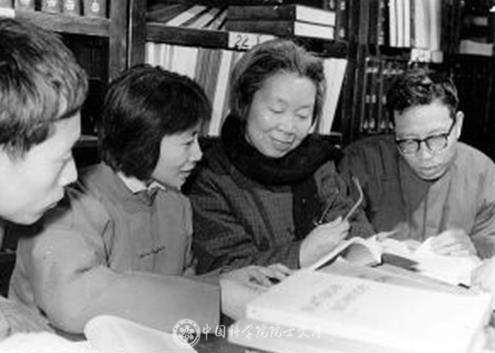

谢希德(右二)与复旦大学同事讨论问题

(图片来源:中国科学院院士文库)

80年代初,谢先生投入巨大精力推动我国表面物理研究。我多次看到她在参加各种活动的间隙,从书包里拿出表面物理的文献复印本阅读;也多次听她向我解释新的表面物理实验手段、仪器和计算方法。我心想:她正在身体力行地“画人”呢!作为一位固体物理学家,谢先生深刻理解从量子力学理论和图像出发认识固体物理现象的基础性、重要性和迫切性。全力推动固体物理的新计算方法和新实验手段,正是她的初心。老一辈学者便是如此对待学科的!

科学属于全人类,科学家有祖国

我曾随谢先生参加过两届美国物理学会的会议,也陪同她参与过许多次与美籍华裔学者及港澳台地区学者的交流活动。谢先生对这些活动极为重视,事前总做细致准备,活动中最为尽心尽力,常常累得精疲力尽。她与许多外国朋友、华裔朋友、港澳台地区的朋友都建立了深厚友谊,尽心尽力为他们办理各种事务,不厌其烦,细致周到。其中不少朋友的年龄和学术辈分都远低于她,这让当事人和我们这些旁观者都深受感动。

记得有一次我向谢先生汇报,在美国的一次会议上,一位苏联的诺贝尔奖获得者受到热烈欢迎。那位学者在会上颇为霸气地说:“以前在苏联时,我总觉得你们美国人花大把钱做些没意义的事。这次我来你们这儿‘打工’挣点钱,更坚定了这个想法。”与会者对他的言论报以热烈掌声。谢先生听后,有些怅然地对我说:“唉,他(指那位苏联学者)是‘有货’(有真才实学)啊!我们现在还需要他们(指美国科学界)的帮助,要向他们学习。我这代人可能做不到了,你们这代也许也难,但下一代一定能做到:在科学上超越苏联,也会超越美国!会赢得他们更多的尊重。”这番话让我思索许久。为了祖国,她心中承载着一份“苦”啊!对谢先生这辈学者而言,热爱科学与热爱祖国是统一的,因为对她来说,对“科学”和“祖国”是“热爱”,是“责任”,是“献身”,唯独没有“自我”。

结语

时光飞逝,我现在的年龄已比谢先生离世时还大两岁了。作为她的学生和忘年交,回忆起她,除了满满的温馨,更想说:她的一生历经艰辛与磨难,但过得无比值得,无比美好!

(节选自物理.2021,50(04):228-230)