沈允钢:一生痴迷光合作用的研究

90年代中期,沈允钢在用氧电极法测定光合作用

(图片来源:中国科学院院士文库)

我是1951年夏天从浙江大学毕业后,分配到中国科学院实验生物研究所植物生理研究室(1953年分出成植物生理研究所),跟随殷宏章先生工作。非常幸运,我得以在名师指导下成长。殷先生刚从国外回来,想开展光合作用研究。当时,实验室初建,条件较差,因此殷先生要我先做一些水稻、小麦籽粒中淀粉合成的生化研究。

20世纪50年代正是世界上光合作用研究突飞猛进的时期,其中以卡尔文等利用放射性同位素14C揭开了光合碳同化途径的奥秘最引人注目。可是我当时却把主要精力放在淀粉合成的生化研究上,而对光合作用想得不多,感到它的过程太复杂,需要高精尖的仪器设备和技术,当时难以获得。

殷先生循循善诱,要我去做一项田间实验,分析水稻籽粒中合成淀粉的物质来源。通过测定我认识到,原来籽粒中的物质基本上都是开花后由光合作用新形成的。从此,我对水稻开花后光合作用对形成产量的重要性有了较深刻的体会。后又做了小麦籽粒中物质来源的测定,同时还试测了小麦旗叶的光合作用。使我们感到惊奇的是,在上海小麦旗叶虽然看来生长正常,但却测不到多少光合作用,而将同一设备带到河南去,则可测得小麦旗叶有显著的光合作用。想不到类似的小麦叶片在不同情况下光合作用竟有那么大的差别,而这个差别很可能是河南的小麦产量常常比上海高的原因。我很想对两地大田光合作用效率差别的原因加以深究,但当时还没有可带到野外去测光合作用的合适设备,两地粗粗比较一下已很不容易,要追查其差别的原因就无从入手了。我将这苦闷向殷先生诉说。他开导我说,既然体会到光合作用研究的重要性,就要下决心从研究光合作用的基本理论做起。这时,国外刚发现了非循环光合磷酸化,即知道了叶绿体在光下从水中放出氧气并将电子传递给辅酶Ⅱ的同时,还能耦联磷酸化,使人们对光合磷酸化在光合作用中的地位认识得更清楚了。我感到这项工作与光合作用效率有关,困难虽多,问题却较明确,就和大家分工合作来做。

经过近一年的努力,大家终于同心协力地完成了光合磷酸化量子需要量的研究。1960年秋,殷先生将工作报告带到第五届国际生化会议上去发表时,其他实验室也完成了类似的工作,而我们的工作还是做得比较好的。通过多年从事基本理论与实际问题结合的研究,我已经由一个过去不愿多接触光合作用研究的青年而变成了一个“光合迷”。我深深感谢殷先生把我带入了这样一个重大而又充满着奥秘的研究领域。

通过对光合磷酸化量子需要量的测定,不仅获得了可靠的结果,还使我们遇到了不少值得深入探讨的问题。这样,我们实验室围绕光合磷酸化问题对光合作用能量转换机理展开了多方面的研究,在20世纪60年代初就接连发表了十几篇论文。因此,我们成为国际上对光合磷酸化较早开展研究的实验室之一。

殷先生经常强调要把光合作用的机理与生理结合起来。因此在殷先生的指导下,我们逐渐既重视光合作用机理研究,又注意和生理结合,这样可克服离体实验可能带来的扭曲,还有助于将研究成果应用于生产实际。

在20世纪50年代末,我国农业中大搞密植深耕创高产的试验,我们所派出不少科技人员去蹲点总结经验,我也参加到河南西平去了解小麦高产的情况。我在农村蹲点时,深深感到缺乏在田间探测作物光合作用的手段,因此,在调回所里搞光合作用基础研究后,仍和同事们摸索了几种可以到野外测定光合作用的方法,包括改进半叶干重法、用塑料袋到田间取气样带回实验室分析的技术等。这样,我们虽然主要搞基础研究,但也在夏季到田间做些生理工作,并努力使之和基础研究结合起来。在这些工作中也得到了一些值得深入探讨的结果。例如,我们观察到各种植物光合作用形成的产物及其输出有两类不同的规律:一类是水稻、小麦、蚕豆等,其叶片中形成的产物以蔗糖为主,在白天进行光合作用时大部分产物已输出叶片;另一类是棉花、大豆等,其叶片中形成的产物以淀粉为主,在白天进行光合作用时大部分产物留在叶中,待夜间才输出。

早在开始研究光合作用产物的积累、转化与运输时,我们就注意到了提高光合作用效率的问题。1975年,我和同事们开展了覆盖栽培下的二氧化碳施用的研究,证明增加二氧化碳浓度是提高作物光合作用效率的有效途径之一。近年来,我们对植物叶片光合作用“午睡”现象作了探讨。实验结果表明,叶片在中午光合作用降低的原因,在很多情况下与中午前后空气湿度较低和温度较高所导致的大气饱和差的增大有关,为“午睡”现象的分析提供了较系统的证据。我们在中午采取喷雾处理提高空气湿度的办法对在灌浆阶段的小麦进行了试验,获得明显的增产效果。

我们力求将机理研究和生理研究结合起来的愿望碰到了较好的机遇。1983年我们到比利时去参加第六届国际光合作用会议。英国科学家Hall教授来找我,希望我们能承担联合国环境规划署的科研项目“热带亚热带草地自然生态系统的生物生产力和光合作用”的中国区域中心的工作。我们同意了。他们就在1984年到上海来在我们协助下开办一个光合作用知识和有关技术的培训班,全国各地有几十人来参加。接着我们就和位于浙江富阳的林科院亚热带林业研究所合作测定毛竹的生物生产力和光合作用。这促进了我们的光合作用研究向生态方面扩展。我们不仅努力完成所承担的联合国环境规划署的科研项目,而且还连续多年在夏天到青海去研究高原自然条件下植物的光合作用。那儿日照强、昼夜温差大,但气压低,所以植物光合机构的运转有不少特点。因此,1989年,我应邀到瑞典参加第八届国际光合作用会议作专题报告时就以“在自然环境中光合作用的一些限制因素”为题,力求把光合作用生理和机理结合起来分析。

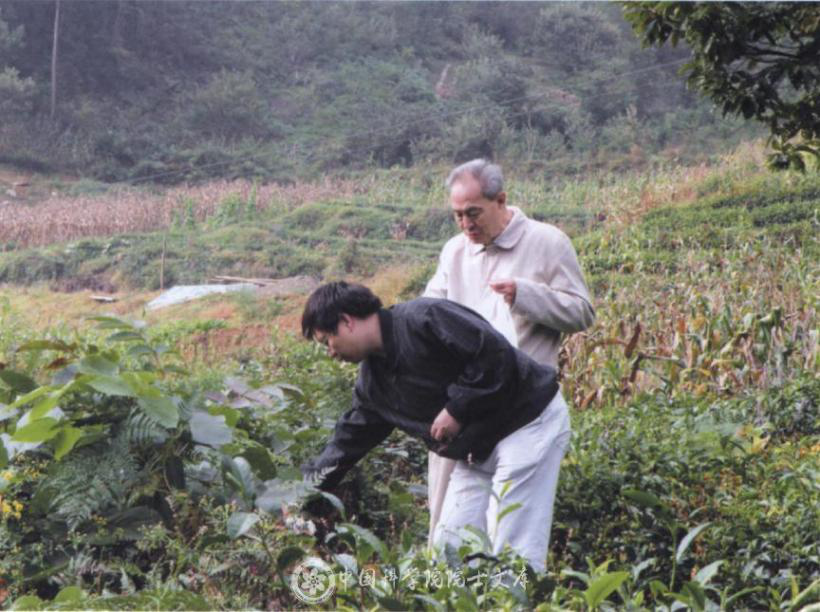

2008年10月沈允钢与程剑峰博士在湖北神农架茶山测定植物光合作用

(图片来源:中国科学院院士文库)

通过近60年的光合作用研究,我对其意义的认识在不断增加。它不仅是植物独有的功能,影响着植物生命活动的各个方面,而且与地球上所有生物的演化和繁荣都有极其重要的联系。

我虽然已年过82岁,但仍应继续认真钻研,积极做一些力所能及的工作。近几年来,我们着重探讨光合机构的运转与调节,把光合作用的机理和生理研究进一步联系起来,力求既能在理论上深入,又能开拓通向农业等实际应用的途径。

(节选自《我的科学生涯》上海:上海文化出版社,2011年11月)